Podiumsdiskussion: Was ist Sozialismus?

Am 07.12.2017 organisierte Platypus eine Podiumsdiskussion in Frankfurt mit dem Titel „Was ist Sozialismus? Zur internationalen Sozialdemokratie“. Die Podiumssprecher wurden dazu eingeladen, die Geschichte der Sozialdemokratie aus linker Perspektive zu reflektieren: Wie sind Sozialdemokratie und soziale Revolution heute, in Anbetracht der Geschichte, noch verbunden? Wofür steht die Sozialdemokratie politisch? Es wurden eingeladen: Hans-Gerd Öfinger (International Marxist Tendency), André Leisewitz (Zeitschrift Marxistische Erneuerung), Martin Veith (Institut für Syndikalismusforschung), Lukas Schneider (Jusos Frankfurt) und Christoph Spehr (Die LINKE). Es folgt ein editiertes und gekürztes Transkript der Veranstaltung, die hier in voller Länge nachzuhören ist.

Die Platypus Review Ausgabe #9 | Sommer 2018

EINGANGSSTATEMENTS

Hans-Gerd Öfinger: Heute ist SPD-Parteitag in Berlin. Ich habe in den Livestream reingehorcht, in dem gesagt wurde: „Leute, wir haben vier Wahlen und zehn Millionen Stimmen verloren. Uns droht eine Pasokisierung. In den Niederlanden, in Frankreich und in anderen Ländern hat sich die Sozialdemokratie überflüssig gemacht.“ Die deutsche Sozialdemokratie ist offensichtlich von einer existentiellen Krise betroffen. Viele träumen von guten, alten Zeiten unter Willy Brandt. Aber der Kapitalismus ist heute in einer ganz anderen Phase. Die Reformen, die damals zugestanden wurden, wurden in den letzten Jahren – unter tatkräftiger Mitwirkung der Sozialdemokratie – weggenommen. Wir haben international eine tiefe Krise der sozialdemokratischen und linken Parteien, auch einiger kommunistischer Parteien, die sich in den letzten Jahren mit einer ähnlichen Politik überflüssig gemacht haben.

Die heutige Weltlage spricht dafür, dass wir einen radikalen Bruch mit dem Kapitalismus vollziehen und eine sozialistische Gesellschaft entwickeln. Aber was bedeutet Übergang zum Sozialismus? Im Prinzip zweierlei: Einmal die Eigentumsfrage zu lösen, also die Enteignung der Großkonzerne, Banken und Versicherungen. Zum anderen bedeutet das einen radikalen Bruch mit dem politischen Regime. Marx und Engels sprachen von der Diktatur des Proletariats. Anfang der 1890er Jahre sagte Engels: „Schaut auf die Pariser Kommune! Das war die Diktatur des Proletariats.“ Das war eine Form von Rätedemokratie: Eine Herrschaft der Mehrheit, die sich in Räten mit dem Prinzip der Wähl- und Abwählbarkeit aller Funktionäre organisiert, wo ein durchschnittlicher Facharbeiterlohn in einem rotierenden System gezahlt wird, wo keine Eliteeinheit sondern das arbeitende Volk bewaffnet ist. In jeder revolutionären Entwicklung haben sich Räte herausgebildet: in Russland 1905 sowie 1917 und auch in seitherigen Revolutionen. Was aber damals in Russland entstanden ist, war keine sozialistische Gesellschaft, sondern eine Übergangsgesellschaft. Das Problem war, dass die Produktivkräfte in Russland nicht weit genug entwickelt waren, um eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Die Revolutionäre in Russland verstanden die Revolution als Auftakt einer internationalen Weltrevolution. Die Tragik vor hundert Jahren liegt eigentlich in der deutschen Arbeiterbewegung. Deutschland war mitten in Europa, mit einer hochentwickelten Industrie und Arbeiterklasse, mit einer langen sozialdemokratischen Tradition, die sich zum Marxismus bekannt hatte. Vor 1914 war der Marxismus die Mehrheitsströmung in der deutschen Sozialdemokratie. Aber die Art von Marxismus, wie ihn Leute wie August Bebel und Karl Kautsky vertraten, war steril und steif. Das drückte sich in dem Satz von Kautsky aus, dass die Sozialdemokratie eine revolutionäre, aber keine revolutionsmachende Partei sei. Die gingen von einem Automatismus aus, dass ihnen irgendwann die Macht in den Schoß fallen und dann der Sozialismus anbrechen würde. Hierzu empfehle ich die Lektüre der Schriften von Rosa Luxemburg, die sich schon 1899 mit den Reformisten à la Eduard Bernstein in „Sozialreform oder Revolution“ auseinandergesetzt hat. Die ist hochaktuell, um heutige Auseinandersetzungen – auch in der Partei Die LINKE – zu verstehen, weil wir dort ein entsprechendes Spektrum haben. Das Tragische war, dass Luxemburgs Prognose, es würde zu einer Katastrophe kommen, 1914 eintrat, als die Sozialdemokratie die Kriegskredite bewilligte. Die revolutionären Kräfte hatten zu dem Zeitpunkt keinen organisatorischen Zusammenhang. Als dann am 9. November 1918 die Revolution ausbrach, war die kommunistische Partei noch nicht gegründet und die sozialdemokratische Bürokratie hat alles getan, um die Revolution abzuwürgen. Die kommunistische Partei wurde zwar zwei Monate später gegründet, aber sie war klein, unerfahren und völlig zerstritten.

In der Zeitspanne von 1918-1923 wäre es in Deutschland möglich gewesen, die Revolution zu Ende zu führen, die Macht durch das organisierte Proletariat zu erobern. Damals wäre der Übergang zur sozialistischen Weltordnung möglich gewesen. Denn es waren Revolutionen, die wirklich Millionen miteinbezogen, in Deutschland, Italien und vielen anderen Ländern. Das ist aber nicht geschehen. Nicht weil das Proletariat nicht gewollt hätte, sondern weil die revolutionären Kräfte nicht organisiert waren. Ich empfehle diese Ereignisse zu studieren. Sie sind voller Lehren für uns heute. Wir müssen uns nicht von vorne mit der Frage beschäftigen, was Sozialismus ist. Stattdessen brauchen wir eine aktive, kritische Auseinandersetzung mit Marxismus und mit der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegungen, im Sinne einer schonungslosen Aufarbeitung der Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden.

André Leisewitz: Der Kapitalismus der Gegenwart ist vom Kapitalismus vor hundert Jahren in Deutschland und Russland um Äonen entfernt. Er hat sich ungeheuer verändert und wird gegenwärtig durch zwei Brüche geprägt: Einmal durch den großen Bruch Mitte der 1970er Jahre, dem Übergang zum Neoliberalismus. Diese Gegenrevolution im Kapitalismus – gegen den Keynesianismus – hat die ganze weitere Entwicklung geprägt. Sie hat zu einer massiven Internationalisierung und Globalisierung des Kapitalismus geführt. Sie hat zu einer Überakkumulation von Kapital im Zusammenhang mit der Digitalisierung und zu dem geführt, was unter „Finanzialisierung des Kapitalismus“ verstanden wird, also dem Aufbau eines finanzkapitalistischen Überbaus mit einem hohen Maß an Spekulation. Diese Entwicklung ist mit einer Erosion der traditionellen Arbeiterklassen in allen entwickelten Ländern verbunden: Rückgang des industriellen Kerns der Arbeiterklassen, Verschwinden der gewerkschaftlich am besten organisierten, streikerfahrensten Lohnarbeiter, starke Aktivierung der Konkurrenz sowohl zwischen dem Kapital wie unter den Lohnabhängigen. Gleichzeitig ist dieser Prozess einer des massiven Anwachsens der Lohnarbeit insgesamt, insbesondere in den Reproduktionsbereichen, im Dienstleistungssektor. Der zweite Bruchpunkt ist 1990 das Ende des Kalten Krieges, das Ende der Überdetermination durch den Antagonismus von sozialistischen und kapitalistischen Ländern. Dieser Bruch hat auf internationaler Ebene die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen den entwickelten kapitalistischen Ländern und den Dritte-Welt-Ländern stark verändert. All dies zwingt uns darüber nachzudenken, was heute Ansatzpunkte für eine Linke, für sozialistische Tendenzen sind. Dabei müssen wir konstatieren: Wir haben in der Bundesrepublik oder in anderen kapitalistischen Ländern kaum entwickelte, explizit sozialistische Bewegung. Wir haben gegenwärtig einen erfreulichen Aufschwung, auch in den USA mit Sanders, in England mit Corbyn – aber insgesamt sind das minoritäre Bewegungen.

Martin Veith: Ich bin kein Marxist und möchte klarstellen, dass es nicht nur einen marxistischen Sozialismus gibt, sondern auch libertäre, anarchistische Sozialismen. Ich möchte hier eine Perspektive einbringen, die nichts mit Marxismus und einer Partei, sondern mit Selbstorganisation und Selbstverwaltung zu tun hat. Keines der bisherigen staatlichen Systeme, das von sich proklamiert hat, es sei sozialistisch, war tatsächlich ein sozialistisches System. Sie alle hatten sozialistische Elemente, aber waren eine Art des Staatskapitalismus, der den Arbeiterinnen und Arbeitern Freiheiten geraubt hat. Gerade in der Sowjetunion gab es keine Selbstverwaltung der Gesellschaft und der Betriebe. Unter Lenins Neuer Ökonomischer Politik hatten Arbeiter und Arbeiterinnen keine freie Arbeitsplatzwahl und keine Wahl gewerkschaftlicher Organisierung. Es war ein autoritäres System, das keinerlei Freiheiten für den einzelnen Menschen gebracht hat. Den Marxismus und marxistische, staatliche Vorstellungen eines Sozialismus, betrachte ich als gescheitert. Sie sind überlebt und an ihre Stelle muss eine freiheitliche, solidarische Gesellschaft gesetzt werden. Wenn man aus Russland raus und nach Italien, Spanien schaut, dann sieht man, dass die Menschen dort unter Sozialismus kreative Dinge verstanden: Selbstermächtigung, Übernahme von Betrieben, Räte und Basisdemokratie.

Ich kenne marxistische Diskussionen, wo immer mit der Entwicklung der Produktivkräfte argumentiert wird: dass eine Revolution erst erfolgreich sein kann, wenn die Produktivkräfte voll entfaltet sind. Diese ideologische Definition der Produktivkräfte hat in Vergangenheit in den verschiedensten europäischen Ländern dazu geführt, dass Kommunisten und Marxisten Arbeiterbewegungen nicht unterstützt haben. Ein konkretes Beispiel: In Rumänien wurden 1910/11 in den Häfen Lastkräne eingeführt, die eine Rationalisierung des Arbeitsprozesses bewirkt haben. Alle führenden Marxisten haben sich gegen die Arbeiterinnen und Arbeitern gestellt und gesagt: „Das ist zwar ein hartes Ding, aber die Entwicklungen der Produktivkräfte und der technische Fortschritt hat Vorrang vor der sozialen Situation der Menschen“. Das hat dazu geführt, dass die Sozialdemokraten und Kommunisten damals in Rumänien stark an Zuspruch verloren haben und der Syndikalismus, zumindest in den Hafenarbeiterstädten, die vorherrschende Strömung in der Arbeiterbewegung wurde.

Wenn man in die Geschichte hinausblickt, können wir ins Neolithikum schauen. Es gibt durchaus marxistische Gruppen, die dazu Forschungen betreiben, zum Beispiel in Mannheim. Dort gibt es einen sehr interessanten Archäologen, der zu einer Stadt in Anatolien, Catal Hüyük, etwas herausgefunden hat. Sie ist leider sehr unbekannt in der deutschen Linken und ich finde es schade, dass Marxisten nicht darüber informieren, dass es da im Neolithikum eine soziale Revolution gab, weit vor jeglicher Entwicklung der Produktivkräfte: die Jungsteinzeit. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es sich um eine soziale Revolution handelte, die jegliche Form von Staatsherrschaft abschaffte, die Gleichberechtigung der Geschlechter verwirklichte und mehrere tausend Jahre Bestand hatte. Sie wurde erst durch die Eiszeit beendet. Damit ist die gesamte marxistische Terminologie von der Entfaltung der Produktivkräfte und des technischen Fortschrittes Quatsch.

Wenn es konkret darum geht, was Mittel und Methoden heute sein können, sage ich als lohnabhängiger Arbeiter: Ich muss mich gewerkschaftlich organisieren. Ich muss mich selbst ermächtigen und mich gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen solidarisch wehren gegen alle möglichen Formen von Ausbeutung im Alltag. Gewerkschaft muss aber mehr sein als nur ein Verteidigen gegen Angriffskämpfe. Wir müssen eine revolutionäre Perspektive reinbringen. Da ist der Anarchosyndikalismus eine Möglichkeit, die sagt: Im Heute, im Hier und im Jetzt wehren wir uns solidarisch, ohne Führerchen, ohne Parteien, mit den Mitteln der direkten Aktion, d.h. ohne Stellvertreter. Was uns betrifft, entscheiden wir selbst! Gleichzeitig haben wir im Hinterkopf das große Ziel einer freien Gesellschaft, eines anarchistischen, herrschaftsfreien Sozialismus, der keine neuen Herrschaftsformen etabliert. Im Syndikalismus in den 1920er Jahren gab es in Deutschland die Freie Arbeiter-Union (FAUD). Sie hatte zu Höchstzeiten 150 000 Mitglieder. Natürlich ist das viel weniger als der ADGB, der Millionen Mitglieder hatte. Aber diejenigen, die sich bei den Anarchosyndikalisten organisiert hatten, hatten ein ganz anderes Fundament an Überzeugung, Wissen und Bildung. Die FAUD war eine klassenkämpferische, revolutionäre Gewerkschaft mit dem Ziel, die Betriebe zu übernehmen, Gesellschaft selbstverwaltet zu organisieren. Zum Beispiel gibt es ein Konzept der Arbeitsbörsen des Syndikalismus, in dem es konkret um einzelne Branchen und Berufszweige geht und wie die auf internationaler und nationaler miteinander vernetzt sind, wie Geld abgeschafft werden kann, wie Warenaustausch funktioniert, wie soziale Leistungen in Krankenhäusern funktionieren.

Lukas Schneider: Ich könnte 150 Jahre der SPD-Geschichte referieren. Aber ich denke, ihr seid dankbar, wenn ich das nicht tue. All diese Entwicklungsschritte der SPD sind, glaube ich, nicht der ausschlaggebende Punkt, warum die Sozialdemokratie heute in fast allen europäischen Staaten scheitert. In Frankreich hat die Parti socialiste sechs Prozent bekommen. Auch in Irland waren es sechs Prozent, in Spanien 22, in Polen und den Niederlanden sieben, in Griechenland sechs. Die SPD hat mit 20 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 bekommen. Woher kommt dieses Scheitern der Sozialdemokratie?

Wenn wir den Ursprung des Scheiterns verstehen wollen, müssen wir uns den Zusammenbruch der Sowjetunion anschauen. Dort war der ideologische Gegenentwurf zum Kapitalismus. Es war zwar eine sozialistische Diktatur, aber dennoch war es ein funktionierender Staat. Sein Zusammenbrechen war in vielerlei Hinsicht ein ideologisches Zusammenbrechen davon, wohin das Ziel von einem Sozialismus hingehen soll. Zudem gab es einen Boom des Neoliberalismus: In Deutschland haben sich nach der Jahrtausendwende verschiedenste Institutionen gebildet und es gab einen starken Einfluss von Lobbygruppen. Viele Wirtschaftsprofessoren haben einen Neoliberalismus gepredigt, der Steuererleichterungen für Reiche und Sozialkürzungen propagiert hat. Dieses Modell haben sozialdemokratische Regierungsparteien in ganz Europa mitgetragen. Wir haben das in Großbritannien mit Tony Blair oder in Deutschland mit Gerhard Schröder und der Agenda-Reform gesehen. Das war ein klarer Abbau vom Sozialstaat. In Form von Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträgen wurde ein marktkonformer, reformistischer Ansatz geschaffen, um Arbeiter zur Arbeit zu zwingen. Diese Reformen sind von sozialdemokratischen Parteien gekommen, die eigentlich einen Gegenentwurf schaffen sollten, der für eine soziale Politik steht. Zu Recht hat die Sozialdemokratie dadurch an Glaubwürdigkeit und Vertrauen eingebüßt. Ein weiteres Problem ist, dass sich durch die Globalisierung der Markt erweitert hat. Früher periphere Staaten wie China oder Russland sind nun starke Konkurrenten des heimischen Markts geworden. Die Reformen, die stattgefunden haben, dienten größtenteils zur Wettbewerbssteigerung, aber sie haben es nicht geschafft, den Lebensstandard zu steigern. Viele in den unteren Einkommensklassen sind immer weiter abgesunken. Zudem gehen die sozialdemokratischen Parteien nicht auf die modernen Probleme unserer Zeit ein. Früher, Anfang des 19. Jahrhunderts, hatte die SPD die vereinigten Staaten von Europa gefordert. Heutzutage sind solche, fast schon revolutionären und internationalen Ansätze nicht mehr vorhanden. Auch die Wohnungsnot wurde in der großen Koalition nicht weiter adressiert. Wir finden keine Antworten auf die Globalisierung. Deshalb suchen die Menschen Antworten in den rechtspopulistischen Parteien. Der heutige Rechtsruck ist kein anwachsender Fremdenhass oder Ausländerfeindlichkeit, sondern hängt damit zusammen, dass die Leute einen stärkeren Protektionismus suchen. Eine Form von Rückwendung von dieser Globalisierung zu einer sozialeren Zeit.

Sanders und Corbyn haben an Glaubwürdigkeit gewonnen, indem sie für eine soziale Politik standen. Auch Antonio Costa hat in Portugal Zustimmung für die Sozialdemokraten geschaffen, indem er sich klar von der Austeritätspolitik abgewandt hat. Er erreichte sogar Wirtschaftssteigerungen in seinem Land, indem er ein keynesianisches Wirtschaftsmodell implementierte. Das ist zwar immer noch eine Art von Kapitalismus, aber er hat ihn sozialer gestaltet und damit an Vertrauen zurückgewonnen. Wir Jusos stehen für einen Sozialismus und die Überwindung von Kapitalismus. Der Sozialismus ist eine Entwicklung zu einem gesellschaftlichen Fortschritt und dieser besteht immer in der Befreiung eines Menschen – Befreiung von Zwängen, Befreiung von Diskriminierung, Befreiung von wirtschaftlicher Abhängigkeit.

Christoph Spehr: Es gab in den fünfziger Jahren in der marxistischen Geschichtswissenschaft eine interessante Kontroverse um den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, um die Frage, wann dieser Übergang von der einen Produktionsweise zur anderen passiert sei: Waren es die Bauernkriege, die Französische Revolution, der Frühkapitalismus in Italien? Das Ergebnis war, dass man den Übergang nicht festsetzen kann. Es war einer, der sich über mehrere Jahrhunderte hingezogen hat, mit bestimmten Entwicklungen, Rückschritten und Sackgassen. Es gab keine wirkliche Koinzidenz von herausgehobenen politischen Umbrüchen und den Umbrüchen in der Produktionsweise. Es gibt eigentlich nichts, was uns berechtigt, uns den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus heute anders vorzustellen. Diese ganzen Ideen eines Umbruchs in der produktiven Basis, der mit bestimmten politischen Ereignissen zusammenfällt – etwa dem Sturm auf die Bastille oder der Erstürmung des Winterpalais – sind Revolutionsromantik. Wir leben in einer Phase des Übergangs und haben keine Ahnung, wie lange sie dauert. Man wird sich rückwirkend darüber streiten, wann sich dieser Übergang vollzogen hat und man wird zu keinem klaren Ergebnis kommen.

Aus marxistischer Perspektive ist eine Gesellschaftsformation bestimmt durch einen Grundantagonismus zwischen Kapital und Arbeit. Es ist eine interessante Frage, was dieser Widerspruch im Sozialismus wäre. Der einzig mir bekannte Versuch, eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist von Theodore W. Allen. Er sagt, der Grundwiderspruch wird der zwischen Individuum und Kollektiv sein. In der entwickelten Produktionsweise wird es neue Potenzen der unmittelbaren, direkten Aneignung und Gestaltung durch die Individuen geben, die im ständigen Widerspruch zur Aneignung und Gestaltung durch die Allgemeinheit stehen. Es wird keine Klassen im herkömmlichen Sinne mehr geben, aber dieser Widerspruch wird die Entwicklung vorantreiben. Es gibt im Moment starke Bewegungen um die Frage von Kooperativen, auch digitalen, und viele Diskussionen um freie Produktion im Softwarebereich. Wir sehen die Kraft, die das hat, an Beispielen von Linux bis Wikipedia. In diesem Kontext erklärt sich, warum die beiden großen Wege der Arbeiterbewegung – der sozialdemokratische und der kommunistische Weg – verstärkt ab diesem Umbruch Mitte der 70er Jahre eine Krise erlebt haben. Beide hatten große Schwierigkeiten, sich zu den neuen Potenzen der Individualität in ein Verhältnis zu setzen – der Nicht-Staatlichkeit, der stärkeren Verwissenschaftlichung der Produktivität und dem Faktor Mensch in der Produktivität.

Viele der klassischen Diskussionen um den revolutionären Bruch und die reformistische Wende sind heute obsolet. Wenn man sich klarmacht, dass wir in einem historischen Stoppelfeld leben, geht es eher um kurzfristige, taktische Fragen. Die grundsätzliche Ausrichtung sozialistischer Politik muss sich um ein Mehr an Regulierung und Planung kümmern, um ein Mehr an direkter Bedürfnisbefriedigung, um ein Mehr an institutioneller Gegenmacht zum Kapital und ein Mehr an individuellen und kollektiven Freiräumen.

REAKTIONEN

Öfinger: Die Frage, was 1990 geschehen ist – der Zusammenbruch des angeblichen Sozialismus –, finde ich sehr interessant. Ich denke, uns hilft Trotzkis Analyse über den Stalinismus weiter. In „Verratene Revolution“ erklärt er, was die Sowjetunion ist und was die Probleme in diesem Staat sind. Er verweist darauf, dass Staatseigentum an Produktionsmitteln und Planwirtschaft die Sowjetunion kennzeichnen. Insofern gibt es keine kapitalistischen Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Aber gleichzeitig ist Staatseigentum und Planwirtschaft nur dann progressiv weiterzuentwickeln, wenn es Rätedemokratie gibt und die ist unvereinbar mit der Herrschaft einer privilegierten bürokratischen Kaste. Trotzki hat schon in den 30ern gesagt: Wenn die Bürokratie nicht weiterweiß, die Planwirtschaft nicht mehr eine Quelle ihrer Privilegien ist, dann wird sie neue Eigentumsformen suchen. Genau das ist Ende der 80er Jahre geschehen, eingeleitet durch Gorbatschow und später durch Jelzin fortgeführt, der die Tür für die Einführung des Kapitalismus in Russland weit geöffnet hat. Was sich da vollzogen hat – Zerschlagung der Planwirtschaft, massenhafte Privatisierung, Aneignung der Reichtümer durch die Oligarchie – war ein extremer Rückschritt. Die Lebenserwartung in Russland ist für Männer innerhalb weniger Jahre um zehn Jahre gesunken, weil kein staatliches Gesundheitswesen mehr vorhanden war, sondern eine Mehrklassenmedizin.

Diese Entwicklung hat dem Neoliberalismus, der viel älter ist als Margaret Thatcher, Auftrieb gegeben. Doch seit mehreren Jahren erleben wir eine Gegenbewegung gegen diesen Neoliberalismus, und zwar weltweilt. Dass jemand wie Sanders in den USA, Mutterland des Antikommunismus, einen millionenfachen Zulauf hat, zeigt, dass sich eine Gegenbewegung entwickelt hat. Die einzige Sozialdemokratie, die im Moment in Europa stabil ist, ist die britische Labour Party mit Corbyn. Ähnlich wie Sanders ist er kein Marxist, aber ein radikaler Reformist, der die Klassenfrage wieder anspricht.

Leisewitz: Das Scheitern der Novemberrevolution hing nicht nur damit zusammen, dass es keine organisierte, revolutionäre Bewegung in Deutschland gab. Die Ursachen liegen, meines Erachtens, tiefer. Das Ende des revolutionären Zyklus damals in Deutschland war 1923. 1923 gab es eine inzwischen gut organisierte kommunistische Bewegung in Deutschland. Aber der erwartete und von der kommunistischen Internationale vorbereitete, deutsche Oktober 1923 fand nicht statt, obwohl die marxistische Linke unter den politisch aktiven Teilen der Lohnabhängigen die Mehrheit hatte. Das verweist auf das gramscianische Problem: dass sich mit der Entwicklung des Kapitalismus in der Zivilgesellschaft Strukturen entwickelt haben, die ein ganz anderes Herangehen an grundlegende gesellschaftliche Veränderungen notwendig machen.

Deswegen ist die Übergangsfrage, die Christoph genannt hat, das Problem, mit dem wir uns heute befassen müssen. Wir erleben im Augenblick, dass Siemens eine ganze Reihe von Betrieben dichtmacht, in Görlitz, in Offenbach, in Berlin und sonst wo, weil die Produkte, die sie herstellen, große Turbinen für Gas- und Kohlekraftwerke, aufgrund von Überkapazitäten nicht mehr nachgefragt werden. Wir stehen vor dem Problem der notwendigen Stilllegung von Kohlekraftwerken. Es gibt alle möglichen Vorschläge dafür, aber es gibt keine Planung, die den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, eine Sicherheit gibt, dass sie Arbeit haben werden. Das sind Faktoren, die unter den heutigen Bedingungen einer schwachen Linken eher nach rechts gedrängt haben. Um auf das epochale Problem des Klimawandels zu reagieren, verlangt es tiefgreifende gesellschaftliche Eingriffe. Natürlich müssen diese gegen die Interessen von Siemens, gegen die Interessen der Kohlekonzerne durchgesetzt werden. Die Frage ist: Wie kommen wir zu einer Machtentfaltung, die solche Prozesse durchsetzen kann?

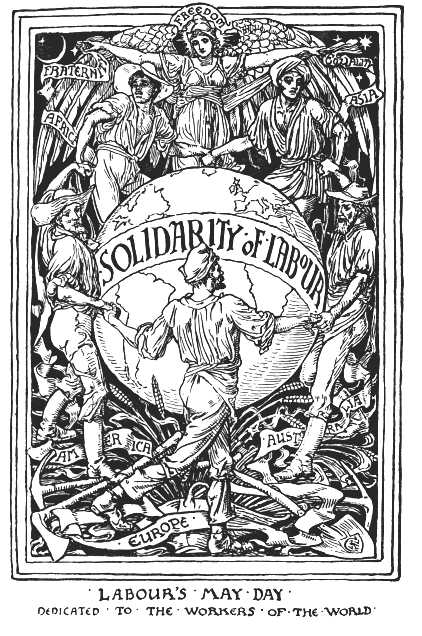

Zeichnung von Walter Crane ca. 1889. Sie wurde 1896 zusammen mit weiteren in „Cartoons for the Cause“ abgedruckt, das man als Souvenir auf dem vierten Kongress der Zweiten Internationale erhielt.

Veith: 1990 hatten wir zwei Machtblöcke, die die Welt bestimmt haben, aber sie waren beide ungerecht organisiert. Wenn man die Sowjetunion oder die sozialistischen Staaten in Osteuropa betrachtet, muss man feststellen, dass anarchosyndikalistische Bewegungen und Menschen dort verfolgt und unterdrückt wurden. Für Anarchisten waren diese Länder niemals Vorbilder, an denen man sich positiv orientieren kann. Sie führten nicht zu mehr Freiheit für die Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern zu einem ganz klaren Weniger an Freiheit.

Heute bekommen die DGB-Gewerkschaften im prekären Arbeitsbereich keinen Fuß mehr herein, weil sie es seit vielen Jahren vernachlässigt haben. Dort sind vor allem kleine Gewerkschaften, sei es die Freie Arbeiter- und Arbeiterinnenunion (FAU) oder die Industrial Workers of the World (IWW) präsent. Da finden sich Kolleginnen und Kollegen zusammen, die das erste Mal mit Politik in Berührung kommen. Auf dem Podium wird von einer Stagnation der marxistischen Linken gesprochen und das sehe ich auch so. Aber man kann international beobachten, dass anarchosyndikalistische, selbstorganisierte Bewegungen, wie die italienische Unicobas, seit Jahren Zuwachs haben und durchaus in der Lage sind, eigene Kämpfe zu führen. In Italien gab es in den letzten Jahren immer wieder Generalstreiks zu denen syndikalistische Gewerkschaften und autonome Arbeiterorganisationen aufgerufen haben. Ich denke, das ist der richtige Weg. Es kann nicht darum gehen, was Christoph Spehr gerade gesagt hat – Regulierungen weiter auszubauen und einen stärkeren Staat zu verlangen. Im Gegenteil: Es muss in den Köpfen und in der Praxis etwas anderes dagegen gesetzt werden, in Form von Selbstorganisation, Kollektiven und Räten. Wir müssen heute anfangen, uns selbst zu organisieren und konkrete, praktische Dinge mit Diskussionen darüber zu verknüpfen, in was für einer freien Gesellschaft wir leben möchten.

Schneider: Wie Christoph denke ich, dass wir in Zeiten des internationalen Raubtierkapitalismus mehr Regierung und einen starken Staat brauchen. Wir müssen dafür arbeiten, dass internationale Möglichkeiten und Bündnisse wie Europa, dafür genutzt werden, den Markt zu regulieren.

Innerhalb der Linken und der sozialistischen Bewegung gibt es keinen Zusammenhalt mehr. Die sozialistische Internationale hat keine starke Zielsetzung mehr, wie sie sie früher mal hatte. Das sieht man auch an Corbyn. Selbst die Jusos in Frankfurt haben eine Kampagne gestartet, um Corbyn auf den Parteitag einzuladen. Wir betrachten ihn als Vorbild, aber trotzdem sehe ich ihn auch kritisch. Gerade bezüglich seiner Haltung zu Europa und dem Zusammenhalt sozialdemokratischer Parteien auf internationaler Ebene. Solange wir es nicht schaffen, international diese Regulierung zu erreichen und uns als sozialistische Linke dafür einzusetzen, andere Wirtschaftsmodelle zu definieren, werden wir vieles nicht schaffen können.

Spehr: Mitte der 70er gibt es einen Übergang in einen Entwicklungspfad der verstärkt wissenschaftlich-technischen Produktionsweise – und die realsozialistischen Systeme kriegen den nicht richtig hin. Bis dahin hatten sie eine – jenseits aller moralischen Debatten um Freiheitsrechte – relativ hohe Leistungsfähigkeit in Sachen nachholender Entwicklung. Deshalb waren sie auch attraktiv in der dritten Welt. Mitte der 70er kippt das und 1990 endet nicht nur die Sowjetunion und weitgehend die kommunistischen Länder, sondern es gibt auch einen Umbruch zu einer internetbasierten, informationsgestützten, globalen Produktionsweise. Das hatten wir bis dahin noch nicht. Man muss die Ambivalenz sehen: Die ganze Phase des Neoliberalismus ist die Zuspitzung des Kapitalismus. Sie ist aber in manchen Bereichen auch eine Auflösung. So stark die Ungleichheit seit den 70ern in den einzelnen Staaten zugenommen hat, hat die Ungleichheit zwischen den Staaten abgenommen. Die Krise, die wir sehen, zeigt, dass die Leistungsfähigkeit des Neoliberalismus weitgehend erschöpft ist. Das ist neu. Er ist nicht in der Lage, auf die globalen Herausforderungen wie die Klimakatastrophe zu antworten. Das sind Fragen, zu denen Linke stoffliche Antworten entwickeln müssen, nicht nur zu Fragen auf der Ebene der Eigentumsverhältnisse – die sind immer richtig. Aber es geht auch darum, wie wir uns diesen Umbruch stofflich vorstellen. Wie geht das mit einer Produktionsweise, die low carb, ressourceneffizient und eine Kreislaufwirtschaft ist? Man kann den Übergang zu einer nicht-klimakatastrophalen, globalen Regulierung nicht irgendwie per Selbstorganisation hinkriegen. Es geht darum, wie wir uns das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Staaten in Zukunft vorstellen. Genau in diesen Fragen sind linke Antworten momentan völlig uneinheitlich. Wenn man sich darin nicht einig ist, kann man diesen Umbruch nicht gestalten.

Q & A

Es gibt in Derridas Schrift, Marxens Gespenster, die Diskussion vom Kapitalismus als Ende der Geschichte. Parallel dazu haben wir das Übergangsprogramm von Trotzki, in dem er von den überreifen Verhältnissen schreibt. Was macht man mit dieser Leiche „Kapitalismus"? Eine Leiche kann nicht mehr sterben, aber man kann sie nicht einfach entsorgen.

Es war die Rede vom Mittel der Selbstermächtigung, indem ein Machtpotential liegt. Aber bringt das nicht wieder eine Gesellschaft hervor, die letztens Endes wieder Herrschaft produziert?

Noch ein Gedanke zum Fortschritt: Ich glaube, weil die Sozialdemokratie – genauso wie der Stalinismus – den gesellschaftlichen Fortschritt setzt, wird sie immer zu spät zum Ende der Geschichte kommen.

Öfinger: Ich möchte zunächst eine Anmerkung an Martin machen: Lenin hat gesagt, Anarchisten und Marxisten sind sich einig in dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft. Der Unterschied besteht in der Frage der Ausnutzung des Staates jetzt im Kapitalismus. Dass man z.B. Parlamente für kommunistische Propaganda und den Staat in der Übergangsphase zwischen Kapitalismus und Sozialismus nutzt. Ich verfolge mit Sympathie jede basisdemokratische Bewegung. Aber die entscheidende Frage ist die Machtfrage. Die anarchistischen Arbeiter in Spanien haben für die Revolution 1936-39 alles gegeben. Aber letzten Endes ist aus den Räten keine Gegenmacht in Form eines alternativen, koordinierten Staates entstanden. Deswegen wurden alle durch den Franco-Staat niedergemacht und der rechte Flügel der Anarchisten ging in eine bürgerliche Regierung.

Zu der Frage: Der Kapitalismus tritt nicht freiwillig ab. Er erkennt nicht: „Ich bin jetzt historisch im Wege“ und beschließt „Ich übergebe die Betriebe, die Produktionsmittel, die Banken jetzt den Arbeiterräten.“ Das wird nie so laufen, selbst wenn er völlig senil und unfähig ist. Er wird mit allen Mitteln versuchen, seine Macht zu beanspruchen – und wenn er dabei über Leichen geht. Das ist die Erfahrung des letzten Jahrhunderts. Unsere Aufgabe ist es, konkrete Übergangsforderungen zu stellen, was im Interesse der abhängig Beschäftigten notwendig ist, auszuformulieren, und uns nicht davon zurückhalten zu lassen, weil das jetzt im Kapitalismus angeblich nicht machbar wäre. Das müssen wir mit der Frage von Eigentum und Macht verbinden – und mit Ökologie. Die Ökologie ist dem Marxismus nicht fremd. Schon bei Marx und Engels gibt es Ausführungen zur ökologischen Frage und auch Bebel – als er noch marxistische Literatur produzierte – befasste sich mit der Frage von Solarenergie und elektrifizierten Eisenbahnen. Der globale Zustand der Ökologie wirft die Frage vom Sturz des Kapitalismus und von internationaler demokratischer Planwirtschaft auf.

Veith: Tatsächlich steckt in der Selbstermächtigung das Wörtchen Macht drin. Aber Macht kann auch so verteilt sein, dass alle gleich mächtig sind. Selbstermächtigung beginnt damit, sich darüber klar zu werden, in was für einer Gesellschaft man lebt, welche Mechanismen in ihr vorherrschend sind: Wir leben im Kapitalismus. Wir werden ausgebeutet und sind fremdbestimmt. Das muss man sich klarmachen und sehen, dass das kein Naturgesetz ist. Das kann geändert werden. Dann wird man Revolutionär oder Revolutionärin. Man muss sich mit Leuten zusammenschließen, die das ähnlich sehen. Generell denke ich, die Linke ist so schwach, weil sie von vielen Leuten nicht mehr verstanden wird, weil sie eine Sprache spricht, die sehr theoretisch, teilweise akademisch ist, mit der die Leute wenig anfangen können.

Der Punkt zur spanischen Revolution ist wichtig. Es gab durchaus Anarchistinnen und Anarchisten, die der Verlockung der Macht verfallen sind. Aber vielleicht hatten sie gute Absichten, haben z.B. aufgrund einer antifaschistischen Einheit argumentiert, dass sie sich in eine Regierung zusammenschließen.

Leisewitz: Ich finde die Derrida-Frage wichtig, weil ich ihr dezidiert widersprechen möchte. Der Kapitalismus ist absolut keine Leiche. Wir haben es momentan nicht mit dem Problem zu tun, dass ein „an sich verschiedener“ Kapitalismus entsorgt werden müsste. Stattdessen erleben wir in der heutigen Welt einen massiven Schub an kapitalistischer Entwicklung. Wenn Christoph sagt, die Leistungsfähigkeit des Neoliberalismus sei erschöpft, frage ich: Woran messen wir das? Wir haben alle das Klimaproblem als eines der großen, globalen Probleme benannt. In der Tat ist der Neoliberalismus nicht in der Lage, dieses Klimaproblem zu lösen. Aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Er ist eine politisch-ökonomische Orientierung, die die entscheidende Funktion hat, Profite des großen Kapitals zu steigern. Darin zeigt er sich außerordentlich lebensfähig und effektiv – beispielsweise in den USA mit der von Trump durchgesetzten Steuerreform, der Reduzierung der Unternehmensbesteuerung von 35% auf 20-22%. Daraufhin hat der Bundesverband der Deutschen Industrie gestern erklären lassen: Wenn in den USA die Unternehmensbesteuerung heruntergefahren wird, dann muss das in der Bundesrepublik auch geschehen – um die Wettbewerbsfähigkeit und um Arbeitsplätze in der Bundesrepublik zu sichern. Da ist die neoliberale Konkurrenz am Wirken. Wie können wir gegen diese Politik des durchaus lebendigen, aktiven Kapitalismus und Neoliberalismus eine Gegenmacht entwickeln?

Schneider: Ich würde zustimmen, dass Sozialdemokraten gesellschaftlichem Fortschritt immer hinterherlaufen. Themen wie Ehe für alle und Mindestlohn standen zwar auf der Agenda, aber wurden nie zielorientiert als gesellschaftlicher Fortschritt betrachtet. Ich glaube, dieses Problem liegt vor allem darin, dass Visionen und Vorstellungen von Utopien fehlen, die man für eine Gesellschaft von morgen erreichen will. Man schaut eher danach, wie man Stellschrauben am Kapitalismus drehen oder Probleme reformistisch angehen kann, anstatt ein Gesellschaftsmodell zu verfolgen. Das ist der Grund, warum wir dem Fortschritt hinterherlaufen, anstatt ihn zu gestalten. Das müssen wir als Sozialdemokraten begreifen.

Spehr: Das Problem ist: Wir leben in dieser Leiche. Ein System kann nur sterben, wenn es von einem anderen abgelöst wird. Es gibt diese Phase, wo die Leistungsfähigkeit des alten Systems durch ist, es aber sehr lange vor sich hin modern kann, weil es von nichts anderem abgelöst wird, was funktioniert. Es ist Aufgabe fortschrittlicher Kräfte, so etwas zu formulieren. Wir denken heute weniger in den großen 500-Jahres Umbrüchen, als vielmehr in Entwicklungspfaden, wie Fordismus oder Neoliberalismus – also regulierende und produktive Systeme, die 30–40 Jahre halten und sich dann in der Problemlösungsquote erschöpfen. Es gibt bestimmte Erscheinungsformen, wie dass Investitionsraten am Anfang einer solchen Phase steigen, dass die Produktivität steigt, dass die Wachstumsraten steigen. Das erschöpft sich irgendwann. Es kam die Frage auf, woran wir das beim Neoliberalismus messen. Das Problem, was der Neoliberalismus gelöst hat, war die Globalisierung der Produktionsweise – schockartig, ungerecht, brutal. Dafür hat er die Instrumente der Finanzialisierung eingesetzt. Es wäre schön, hätte es jemand anderes gemacht. Aber es war niemand da, der es gemacht hat. Rückwirkend muss man feststellen, das war sein Job. Dieser Job ist erschöpft. Jetzt sind andere Dinge gefragt. Jetzt brauchen wir neue Investitionsquoten, um diesen Umbruch hinkriegen zu können und das ist, was am Neoliberalismus nicht klappt. Aber so lange nichts anderes kommt, was funktioniert, was wir durchsetzen, wird dieses Modern lange vor sich hingehen können.

Wenn man heute das Kommunistische Manifest liest, wird man erstaunt darüber sein, dass Marx sehr löblich über den Kapitalismus redet, über die Potentiale die auftauchen. Martin Veith hat in seinem Eingangsstatement eine sehr interessante Sache gesagt, nämlich dass das Potential immer schon in Geschichte da sei. Meine Frage an die anderen Sprecher wäre: Worin seht ihr die radikalen Potentiale, die der Kapitalismus geschaffen hat? Und an dich, Martin: Würdest du sagen, dass der Sozialismus in vormodernen Verhältnissen eher zu verwirklichen wäre?

Leisewitz: Das Kommunistische Manifest feiert die kapitalistische Dynamik deswegen, weil sie alle traditionellen, feudalen Verhältnisse – wie es dort heißt – verdampft, also überwindet. Weil der Kapitalismus in der Tat die Produktivkräfte vorantreibt, gesellschaftlichen Reichtum entwickelt, aber insbesondere auch die lohnabhängige Klasse als eine Klasse entwickelt, die – das ist die Quintessenz im Manifest –, wie Marx und Engels damals erwarten, in der Lage sein wird, diese neuen kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse zu überwinden. Insofern sind es antagonistische Verhältnisse, die sich im Kapitalismus entwickeln: Entwicklung von Reichtum auf der einen Seite und Entwicklung der Fähigkeiten, diesen Reichtum in der Überwindung des Kapitalismus sich kollektiv anzueignen. Das setzt aber voraus, dass dieses Subjekt, was es kann und was es will, durch den Kapitalismus selbst geschaffen wird.

Ich will auf einen Punkt hinweisen: Die Entwicklung des Kapitalismus erfolgte in China unter spezifischen Verhältnissen. Nämlich unter der Regie einer kommunistischen Partei mit hohem Maß an staatlicher Regulierung. China hat die anderen kapitalistischen Länder gelehrt, dass es möglich ist, innerhalb einer relativ kurzen Zeit, Armut in weiten Teilen zu beseitigen. Das ist einer der großen Fortschritte, die die Entwicklung in China mit sich gebracht hat – bei allen Widersprüchen mit denen das verbunden ist. Aber heute stehen diese Aspekte überhaupt nicht mehr im Vordergrund. Im Vordergrund steht, dass der Kapitalismus ein parasitäres System ist, das die Lebens- und Existenzgrundlagen der Menschen zerstört. Insofern muss ein zukünftiger Sozialismus ein Öko-Sozialismus sein. Das ist ein zentraler, neuer Aspekt, der sich aus der Dynamik des Kapitalismus ergeben hat.

Öfinger: Der Kapitalismus hat immer die Tendenz zur Globalisierung. Ich erinnere an die Schrift von Lenin über den Imperialismus, wo er beschreibt, dass aus dem Zusammenwachsen von Industrie- und Bankkapital Finanzkapital entsteht, das dann expandiert. Letzten Endes hat er in diesem Zusammenhang auch den Kolonialismus und den ersten Weltkrieg erklärt. Vor diesem Hintergrund kann man nicht sagen, der Neoliberalismus war irgendwann mal fortschrittlich. Er war immer rückschrittlich. Das hat wiederum Gegenbewegungen in den letzten zwanzig Jahren geschaffen: Venezuela steht dafür, dass in Lateinamerika der Widerstand gegen die neoliberale Ausplünderung weit gediehen ist. Dort haben wir einen weit vorangeschrittenen, revolutionären Prozess, auch mit Elementen von Arbeiterkontrolle in Betrieben. Nun steht er aber vor den Grundfragen: Wie halte ich es mit der Machtfrage? Wie kann das international ausstrahlen? Wir sollten die Situation immer global betrachten: Die ganze Flüchtlingsbewegung hat auch damit zu tun, dass in Ländern wie Afghanistan, Syrien und Äthiopien auch mal linkere Regime waren. Ich sage nicht sozialistisch, aber linke, fortschrittliche, zum Teil anti-kapitalistische Regime. Sie wurden vom Imperialismus zerschlagen und das hat wesentlich dazu beigetragen, dass Millionen Menschen aus diesen Ländern geflüchtet sind.

Der Neoliberalismus hat übrigens nicht erst mit Thatcher begonnen. Ludwig Erhard war auch ein Vertreter des Neoliberalismus nur zu seiner Zeit. Was hat er gemacht? VW privatisiert und den Arbeitern gesagt, sie können Volksaktien kaufen. So wurden Anlagemöglichkeiten fürs Kapitel geschaffen. Insofern ist die Problematik viel älter. Der Neoliberalismus nach dem zweiten Weltkrieg war eine Gegenbewegung gegen die Tendenz, dass der Staat – auch in bürgerlichen Staaten – notgedrungen in der kapitalistischen Krise eine stärkere Rolle gespielt hat.

Veith: Der Kapitalismus ist immer parasitär. Es gibt natürlich Abstufungen, in denen Leuten entgegengekommen wird, damit sie nicht revolutionär werden. Deswegen gibt es Sozialstaaten. Generell bin ich der Überzeugung, wir leben heute so weit fortgeschritten, dass kein Mensch mehr hungern muss. Kein Mensch müsste mehr so lange arbeiten, wie er es heute tut. Du kannst jeden Menschen im Endeffekt gut versorgen, wenn er krank ist. Das ist alles möglich. Insofern steht Sozialismus auf der Tagesordnung. Was uns heute gelingen müsste, ist, diese ganzen verschiedenen revolutionären und sozialen Bewegungen zusammenzuführen – auch international über Grenzen hinweg. Wir haben einen Riesenanteil an prekären Arbeiterinnen und Arbeitern in der Logistik, im Pflegebereich. Das sind ganz konkrete Sachen, wo man andocken kann. Die Lebensrealität dieser Kolleginnen und Kollegen ist beschissen und sie haben ein Interesse daran, eine andere Gesellschaft zu erkämpfen. Die Aufgabe von Revolutionärinnen und Revolutionären ist es, ihnen Ideen zu bringen: Wie kann so eine Gesellschaft aussehen? Was können wir aus vergangenen – gescheiterten wie erfolgreichen – Gesellschaftssystemen lernen. Alle anarchistischen Gesellschaften wurden übrigens militärisch besiegt. Niemals sind die implodiert oder aufgrund eigener Schwäche zusammengebrochen, sondern sie wurden von den Bolschewiken militärisch niedergeschlagen.

Die 68er-Bewegung wollte das Kapitalverhältnis erschüttern, um soziale Verhältnisse zu verändern. Dabei hat sie – vielleicht paradoxerweise – das soziale Verhältnis erschüttert, ohne das Kapitalverhältnis in ihrem Sinne revolutionieren zu können. Stattdessen ist das passiert, was heute Abend unter dem Begriff Neoliberalismus diskutiert wurde. Wie wollt ihr euer Projekt davor bewahren, eine erneute 68er-Bewegung zu werden oder brauchen wir einfach zwei, drei 68er-Momente und dann ist sie da, die befreite Gesellschaft?

Spehr: Es gibt immer diese Frage, wie baue ich eine Organisation, die alles richtig macht, wo ich keine neue brauche, die das korrigiert und die es bis zur herrschaftsfreien Gesellschaft durchzieht – und das gibt es nicht. Mit der Idee, das gäbe es, fängt die ganze Scheiße an, weil es Unterdrückung, Marginalisierung der anderen usw. legitimiert. Wir leben in einem großen Umbruch, der weit über uns hinausgeht. Und wir versuchen da was hinzukriegen, was wir alle nicht hinkriegen. Wir haben unterschiedliche Perspektiven – ob man es in einer Partei macht, wann Gewerkschaften wichtig sind, wann Gewerkschaften einem auf den Keks gehen, welchen Beitrag Selbstorganisierung leisten kann oder nicht. Man wird alle Register ziehen müssen. Wie Mao sagt: Der Feind ist sehr stark und die Rote Armee ist ziemlich klein und schwach. So ist es immer – und so ist es mit 68. Es gab Dinge, die waren aufgrund der Entwicklung der Produktionsverhältnisse absolut notwendig, selbst aus kapitalistischer Sicht: Schlusszumachen mit einer bestimmten autoritären Zurichtung von Gesellschaft, Schlussmachen mit einer bestimmten Form patriarchaler Kleinfamilie, mit bestimmten Rollenzuweisungen und zur Kenntnis nehmen, dass man in einer internationalen Ausbeutungskette lebt, dass man sich in das Verhältnis setzen muss auch zu der antikolonialen Befreiung. Das Ganze war so gut oder schlecht wie die beteiligten Kräfte, die es gestaltet haben, und so ist es heute auch. Wir suchen uns das nicht aus. Wenn es los geht mit dem arabischen Frühling, kann ich nicht sagen „Nehm ich diesen Bus oder warte ich auf den richtigen?“ Der Bus fährt! Die Frage ist, wer steigt ein und wie wird gestaltet, wo er hinfährt? Das ist die berühmte Dialektik zwischen Theorie und Praxis. Bestimme Erkenntnisse werden sich erst beim Ausprobieren entwickeln. So eine Herangehensweise braucht man an die Dinge, die heute stattfinden.

Leisewitz: Der Neoliberalismus ist keine Folge der 68er-Bewegung. Im Gegenteil: Die 68er- Bewegung ist ein toller Aufschwung gewesen. Eine Explosion in den Gesellschaften des entwickelten Kapitalismus, zuerst in den USA im Zusammenhang mit der Bewegung der Schwarzen, Malcom X und anderen. Sie ist in Deutschland in hohem Maße eine Reaktion auf den Postfaschismus in der alten bundesrepublikanischen deutschen Gesellschaft gewesen. Eine Reaktion auf die alten Nazis, die in den Gerichten und Ministerien saßen. Insofern war sie auch eine Generationsbewegung, weil sie eine Reaktion auf die Elterngeneration war, die durch das Naziregime geprägt waren.

Ich komme aus Bremen und war damals in der Schülerbewegung. In der Zeit war Bremen ein relativ linkes Pflaster. Dort waren die Kommunisten halblegal und hatten Betriebsräte auf der Bremer Hütte (in den Stahlwerken). Ich bin damals zusammen mit Olaf Dinné und Gerd Settje, zwei linken Sozialdemokraten, in einem VW zum Vietnamkongress in Berlin, DDR, mitgenommen worden. Wir haben irgendwo auf der Interzonenautobahn gehalten und gepennt. Da wurden wir von den Volkspolizisten aufgeweckt. Die fanden das aber ziemlich gut, dass wir zu dem Vietnamkongress fuhren.

Die 68er waren ein Aufschwung wie ihn eine Generation wahrscheinlich nur einmal erleben kann. Mit einer außerordentlichen Ausstrahlung auf die kulturelle Entwicklung in allen entwickelten kapitalistischen Ländern. In der Tat sind viele Momente, die mit der 68er-Bewegung hochkamen – die Selbstermächtigung, die individuelle Befreiung – vom großen Magen des Kapitalismus, seinen kulturellen Apparaten, aufgenommen worden. Aber das ändert nichts daran, dass das eine wichtige, große progressive Bewegung ist. Eine, wie ich sie mir für die Bundesrepublik oder die anderen kapitalistischen Länder heute unbedingt wünschen würde und allen von euch wünsche.

Schneider: Ich schaue sehr neidisch nach Frankreich auf die Jugendbewegung Nuit debout, die auf antiautoritären Treffen zusammenkam, auf denen miteinander diskutiert werden konnte und in denen mehr Demokratie gelebt wurde – und das als Reaktion auf Hollandes Arbeitsreformen. Solch eine Reaktion auf die öde und langweilige Merkelpolitik, die wir seit über einem Jahrzehnt mittragen, wünsche ich mir. Wenn man eine solche Bewegung möchte, muss man sich fragen, worin sich die 68er-Bewegung verrannt hat. Sie hat viele sozialpolitische Themen aufgebracht und versucht, sie zu realisieren. Aber solange man keinen wirtschaftspolitischen Umsturz des jetzigen Systems fordert, werden sozialpolitische Themen zwar entwickelt und es wird einen progressiven Fortschritt in der Gesellschaft geben, aber wir tragen das in dem kapitalistischen System mit. Die ökologische Bewegung hört beim Alnatura auf und die Friedensbewegung dabei, eine Petition zu unterschreiben.

Öfinger: 1968, da denke ich vor allem an Frankreich: Mai 68 war ein revolutionärer Generalstreik, bei dem 10 Millionen ihre Betriebe besetzt haben. Da war Revolution zum Greifen nahe. Leider hat die kommunistische Partei – damals Massenpartei – gesagt: „Jetzt müssen wir Parlamentswahlen, Neuwahlen machen." Dann ist das ganze Ding abgeflaut.

Wenn ich mich mit der Bundesrepublik Deutschland 1968 befasse, denke ich zunächst an die Kluft zwischen Studierenden und arbeitenden Menschen, die früher weitaus größer war als heute. Damals dachten viele Arbeiter misstrauisch: „Das sind protestierende Studenten und in zehn Jahren sind die meine Chefs und beuten mich aus.“ Was ist daraus geworden? Die Bewegung hat sich gespalten und ein Teil hat sich dem Marsch durch die Institutionen verschrieben. Da findet man viele der 68er über die Jusos in der SPD, über die Maoisten bei den Grünen und in den 80ern in der Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Dann haben sie natürlich eine völlig andere Klassenpolitik vertreten als in ihren jungen Jahren.

Veith: Ich finde, man muss dazu sagen, dass 68 die ganzen wichtigen Bereiche – Patriarchat, Geschlechter, generell Individualität, Selbstbestimmung, Rock 'n' Roll – in den Vordergrund gekommen sind und die ganze Klassenfrage an die Seite gedrückt wurde. Damit hat die Bewegung ihren Massencharakter eingebüßt, weil sich alle auf bestimmte, einzelne Bereiche konzentriert haben und das große Ganze nicht mehr gesehen wurde. Gleichzeitig hatten wir die Situation, dass Leute aus maoistischen Gruppen in Betriebe gegangen sind. Aber das mit einer Phraseologie, die aus den 20er Jahren stammte, mit denen die Menschen dort wenig anfangen konnten. Die Arbeiterinnen und Arbeiter wollten mehr Freiheit, aber was da in die Betriebe reingebracht wurde, das war keine Freiheit. Das waren autoritär-sozialistische Vorstellungen: Der Arbeiter ist in Blaumann und marschiert glücklich zur Musik der Blaskapelle vorne weg. Das hat die Arbeiter von revolutionären Bewegungen distanziert.

Meine Frage geht dahin, wie Eigentum an den Produktionsmitteln organisiert sein sollte im Sozialismus. Wer sollte sie kontrollieren? Wie sollte das durchgesetzt werden? Und wieso sollte unser aktuelles Verständnis von Sozialdemokratie in der Krise dafür interessant sein?

Schneider: Ich würde von einem keynesianischen System ausgehen und eine Form von Grundeinkommen implementieren. Ein solches Wirtschaftssystem könnte wirklich soziale Gerechtigkeit bringen. Wir wollen einen Entwicklungsprozess, wo am Ende Produktionsmittel in die Hand genommen werden können, sodass wir uns gemeinsam um unsere Dinge kümmern. Und diesen Befreiungsschlag zu schaffen, braucht man eine andere Bildungspolitik und eine Demokratisierung der Unternehmen.

Veith: Ich kann nur vorschlagen: Kapitalismus abschaffen, Staat abschaffen. Anstelle dessen: Selbstverwaltung der Betriebe, Produktion nach Bedürfnis – was gebraucht wird, nicht nach Profit –, Arbeitszeiten verkürzen. Die technischen Möglichkeiten dafür sind definitiv gegeben. Kein Mensch muss hungern, kein Mensch muss in Armut und Not leben. Es kann alles vorbei sein, wenn das revolutionäre Bewusstsein dafür da ist. Vorrausetzung dafür ist ein wachsendes Klassenbewusstsein. Das Mittel ist die Selbstermächtigung in antiautoritären, selbstorganisierten, revolutionären, anarchosyndikalistischen Gewerkschaften. Das löst auch die Frage vom Übergang ganz praktisch: Wir lernen hier unsere Fähigkeiten. Wir lernen hier, was gemacht werden muss, wie Produktion funktioniert, wie verteilt wird, wie Gesellschaften untereinander sich organisieren und können das dann im revolutionären Moment mit hinübernehmen.

Öfinger: Rätedemokratie als politische Herrschaftsform und die Enteignung des Kapitals – das sind Voraussetzungen für den Übergang. Eine Arbeitszeitverkürzung ist tatsächlich heute möglich. Wir könnten mithilfe rationaler Planung einen 4-Stunden-Tage einführen. Dadurch wäre es möglich, die Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit aufzuheben, die die gesellschaftliche Spaltung ausmacht. Lenin hat mal gesagt: Jede Köchin soll in der Lage sein, Ministerpräsidentin zu werden. Das bedeutet ein rotierendes System: Dass nicht einer ein Leben lang eine bestimmte Tätigkeit ausführen muss, sondern sich weiterbilden kann – lebenslanges Lernen, aber im konkreten, sozialistischen Sinn. Wir müssen den arbeitenden Menschen dabei helfen, das Selbstbewusstsein zu erlangen, einen Betrieb selbst führen zu können und dass sie Gesellschaft selbst führen können. Es gibt viele Fälle von Betriebsbesetzungen in Lateinamerika, die ein Keim dafür wären.

Spehr: Wir sterben bekanntlich aus. Wenn wir alles richtig machen, dann dauert es 500 Millionen Jahre, machen wir es falsch, sind wir in 100 Jahren durch. Darum geht es momentan und das ist nicht banal. Um eine Klimakatastrophe zu vermeiden, muss man kurzfristig unseren CO²-Ausschuss um 40% reduzieren und mittelfristig um 80-90% – und zwar ohne erweiterte Flächenausdehnung, weil sonst die Biodiversität kippt. Gleichzeitig möchte man, dass das momentane Wohlstandsniveau weltweit nicht absackt, weil es sonst niemand mitmachen wird. Das ist keine ganz unkomplexe Aufgabe, die nicht alleine über Selbstorganisierung zustande kommt.

Im Großen und Ganzen muss es eine Unterscheidung geben: In Dinge, für die es staatliche Rahmen und Entwicklungspläne gibt, die sich das Erreichen bestimmter Ziele setzen und daraus Vorgaben für Betriebe entwickeln. Das ist nicht sonderlich revolutionär: Eine nationale Produktionsplanung gab es bereits in England unter Labour in den späten 60er. Zudem gibt es Bereiche, in denen muss man Markt zulassen, weil die bisherige Erfahrung so war, dass staatliche Organisation und Produktion allein ein sehr schwerfälliges Instrument ist. Das schadet in bestimmten Bereichen nichts, wenn es nicht die dominante Seite ist. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen man viel dafür tun kann, dass unmittelbare gesellschaftliche Selbstorganisierung zunimmt. Wenn wir etwa an Großbetriebe heute denken, und zwar nicht nur in Fragen der Handelsbestimmungen, sondern auch darüber wie wir z.B. NGOs inkorporieren, damit die frühzeitig sagen, was so ein Betrieb produzieren kann und was nicht. Wir müssen gesellschaftliche Kontrolle neu denken. Aber wir werden es nicht vollständig zu einer Seite auflösen können, weil die Erfahrungen, das Gewicht allein auf den Staat zu schieben oder allein auf die Selbstorganisierung, definitiv schlecht sind. Und die Erfahrungen, es mit dem Markt allein zu machen, sind bekannt.

Leisewitz: Unter Linken ist es, glaube ich, unstrittig, dass, in langer Perspektive gedacht, die Beseitigung des Privateigentums an den entscheidenden Produktionsmitteln, eine Voraussetzung ist, um die freie Gesellschaft schaffen zu können. Aber Marx und Engels waren so klug, sich nicht am Schreibtisch Sozialismuskonzeptionen auszudenken, sondern sie sahen ihre Aufgabe darin, nach den Ansatzpunkten, Triebkräften und Widersprüchen, die in diese Richtung treiben, in der sich entwickelnden kapitalistischen Gesellschaft zu suchen. Ich denke, das ist eine methodische Aufgabe, derer wir uns heute auch annehmen müssen.

Mit vielem, was Christoph eben genannt hat, wie man an eine solche Zukunftsgesellschaft herankommen kann, bin ich völlig einverstanden. Das muss von der sozialistischen Bewegung, von denen, die ein Interesse daran haben, selbst ausprobiert und vorangetrieben werden. Das wird in Zukunft anders ablaufen als die Oktoberrevolution und auch anders als der gescheiterte Versuch einer Revolution in Deutschland 1918 – nämlich unter den Bedingungen des heutigen oder zukünftigen Kapitalismus. Deswegen warne ich immer vor abstrakten Fragen und halte es für notwendig, dass wir uns mit der Analyse des heutigen Kapitalismus, seiner Widersprüche und Triebkräfte, die in eine solche Richtung drängen, befassen.

Worin unterscheidet sich der Sozialismus des 21. Jahrhundert am entschiedensten vom Sozialismus des 20. Jahrhunderts? Wo wird der größte Bruch vollzogen?

Veith: Die staatskapitalistischen, sogenannten sozialistischen Systeme sind gescheitert. Sie sind für große Teile der Bevölkerung keine Alternative mehr, weil Menschen aus Geschichte lernen können. Deswegen sind neue Sozialismen nötig, die vielleicht auch alte Sozialismen sind, wenn man sie im anarchistischen Sinne versteht.

In Lateinamerika z.B. gibt es nicht nur Hugo Chavez und die Chavistas. Es gibt Unmengen an selbstorganisierten libertären, antiautoritären Strömungen. Weltweit gibt es wachsende anarchistische Föderationen. In Frankreich gibt es eine starke marxistische Linke und eine große, anarchistische Bewegung. Ich denke, eine syndikalistische und anarchistische Bewegung ist die Zukunft des Sozialismus, weil sie Ziele hat, die verwirklicht werden können und die nicht durch Blut und Terror, durch Ausbeutung beschmutzt sind.

Öfinger: Die Klassengegensätze kommen mit aller Wucht überall durch, aber es gibt auch Bewegungen, die durch andere Aspekte angetrieben werden. Wir dürfen nicht die Bewegung ummodeln, wie wir sie gerne hätten. Wir müssen uns fragen: Was ist an solchen Bewegungen fortschrittlich? In den letzten Tagen gab es in Honduras Protestbewegungen gegen Wahlfälschungen. Erstaunliche Massenproteste, bei denen Hunderttausende in diesem kleinen Land auf die Straße gehen. Die Bewegung in Katalonien ist auch sehr spannend. Ich warne davor, sie einfach als engstirnigen Nationalismus zu sehen. Sie hat auch fortschrittliche Elemente, einen Rahmen zur Auflehnung gegen den spanischen Zentralstaat, der im Grunde Nachfolgestaat des Franco-Regimes ist – also seit dem faschistischen Franco-Regime noch in Takt geblieben ist. Am linken Flügel der Nationalisten gibt es auch Ansätze von Räten und Kräfte, die vom Anarchismus inspiriert sind. Wir wissen nicht, was in drei Monaten sein wird. Jedenfalls gibt es überall Bewegung und ein Aufbegehren. Es wird auch in den USA, auch in den Hochburgen des Kapitalismus, große Protestbewegungen und neue Organisation von neuen Schichten des Proletariats geben.

Spehr: Der größte Unterschied eines Sozialismus im 21. Jahrhunderts zu seinen Vorläufern wird sein, dass er die Entfaltung des Individuums konsequent in den Mittelpunkt stellt: Als gesellschaftlicher Akteur, als Produktivkraft, in seiner Selbstgestaltung, in seiner Freiheit sich zusammenzuschließen, in seinem freien Zugang zu Informationen, in der Aneignung gesellschaftlicher Potentiale, in seinen Möglichkeiten auf gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Darin wird man es am stärksten merken.

Schneider: Ich denke, es gibt keine einheitliche politische Position von allen linken Kräften in Bezug auf den Sozialismus. Es gibt nicht die eine Antwort. Ich sehe nicht den Anarchismus als die einzige Lösung und ich denke, auch eine Rätedemokratie wird es nicht lösen. Wir sehen dieselben Probleme in der jetzigen Gegenwart, in dem heutigen Kapitalismus, was sich ändern muss. Aber die Vorstellung davon, wie sich alles entwickelt, das wird die Antwort des Sozialismus im 21. Jahrhunderts sein. Diese Gestaltungsmöglichkeit müssen wir uns offen lassen.

Leisewitz: Der Begriff des Sozialismus des 21. Jahrhunderts kommt aus Lateinamerika. Dort hat er eine Phase beschrieben, in der die Linke einen wachsenden Einfluss in einer großen Zahl lateinamerikanischer Länder hatte. Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika hat in vieler Hinsicht sehr alte Dinge gemacht: Er hat den Staat benutzt, um durch Umverteilung soziale Veränderungen zu bewirken. Aber einer der Gründe, warum das zum Stoppen gekommen ist, hängt damit zusammen, dass die Organisation, die diesen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Lateinamerika getragen haben, stark in die traditionellen Verhältnisse involviert war.

Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, den wir noch nicht kennen, wird sich von dem des 20. Jahrhunderts in dem Maße unterscheiden, wie sich ihr Träger unterscheidet. Im 20. Jahrhundert war das die traditionelle, fordistische Arbeiterklasse. Dieser Träger mit seinen Organisationen hat sich mit der Entwicklung des Kapitalismus radikal verändert. Die lohnabhängige Klasse sieht viel differenzierter aus. Das wird sich in einem linken Aufschwung widerspiegeln müssen. Sonst wird es ihn nicht geben.